「エッセンシャルオイルと精油の違いは?それぞれの特徴や正しい使い方、選び方まで詳しく知りたい!」

エッセンシャルオイルは近年、アロマテラピーやホームケアなど様々な場面で注目を集めています。しかし、初めて使う方にとっては、種類や使い方、選び方などわからないことも多いのではないでしょうか。

- エッセンシャルオイルと精油の違いは何?

- 精油の正しい使い方を知りたい!

- 自分に合った精油の選び方のポイントは?

など、エッセンシャルオイルについて詳しく知りたいこともあるでしょう。

そういうわけで今回は、『エッセンシャルオイルと精油の基礎知識』を中心に、様々な種類の特徴や効果的な使い方、安全に使うためのポイントなどについてお伝えしていきます!

品質の見分け方や保存方法、ブレンドの基本についても詳しく取り上げるので、ぜひ参考にしてみてください!

エッセンシャルオイルと精油の違いとは?基本を理解しよう

まず、多くの方が疑問に思う「エッセンシャルオイルと精油の違い」についてお話ししていきます。

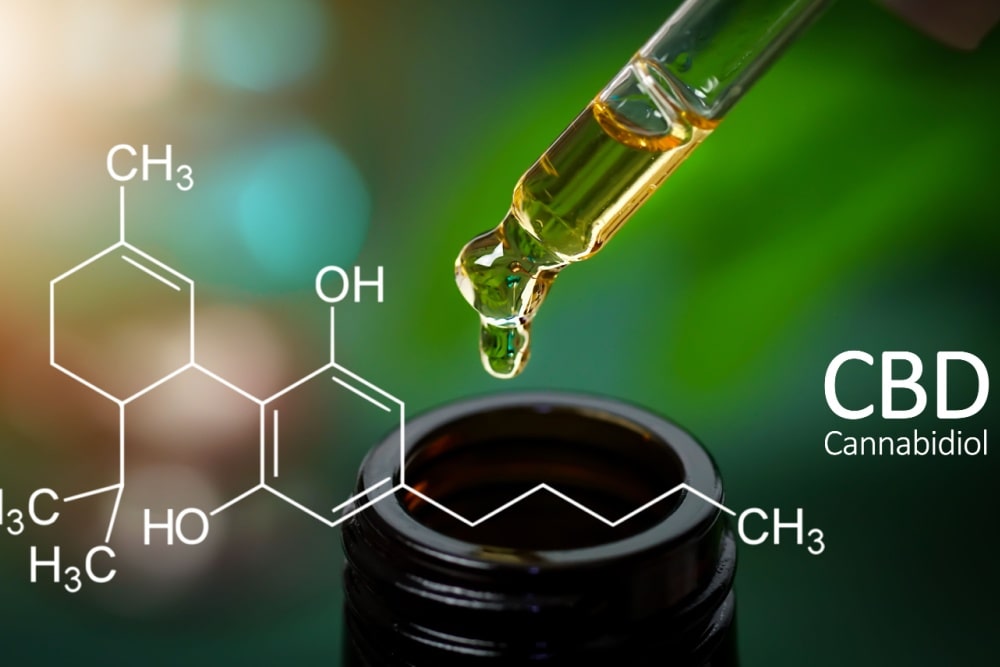

実は、エッセンシャルオイルと精油は同じものを指しています。エッセンシャルオイルは英語での呼び方、精油は日本語での呼び方なのです。つまり、言葉の違いだけで中身は同じものなのです。

両者とも植物の花、葉、茎、根、果皮などから抽出された純粋な植物オイルのこと。香りを楽しむためだけでなく、様々な効能を持っていることが特徴です。

例えば、ラベンダーの精油にはリラックス効果があり、ペパーミントには清涼感と共に頭をすっきりさせる効果があります。このように、種類によって異なる特性を持っているのです。

一方、「アロマオイル」という言葉も耳にすることがありますが、これはエッセンシャルオイルとは少し異なります。アロマオイルには合成香料が含まれていることがあるため、純粋な植物由来の精油とは区別する必要があるでしょう。

また、精油は非常に濃縮されており、原料となる植物の何百倍もの成分が凝縮されています。そのため、適切な知識と使い方を理解することが重要なのです。

このように、エッセンシャルオイルと精油は同じものであり、純粋な植物から抽出された濃縮オイルを指すということを覚えておきましょう!

精油(エッセンシャルオイル)の主な抽出方法

続いては、精油がどのように作られるのか、その抽出方法についてご紹介していきます。

精油の品質や特性は抽出方法によって大きく左右されます。一般的な抽出方法には以下のようなものがあります。

水蒸気蒸留法

最も一般的な抽出方法が水蒸気蒸留法です。この方法では、植物材料を水蒸気にさらし、その蒸気と共に揮発性の芳香成分を取り出していきます。

具体的には、大きな蒸留器に植物材料と水を入れ、加熱することで水蒸気を発生させるのです。この水蒸気が植物の細胞を通過する際に、芳香成分を持ち上げます。

その後、水蒸気と油分は冷却装置を通過して液体に戻り、水と油が分離されます。水より軽い油分(精油)は上部に浮かび、これを集めて精油として採取するのです。

この方法は多くの植物に適しており、ラベンダー、ローズマリー、ユーカリなど多くの精油がこの方法で作られています。

圧搾法

柑橘系の精油は主に圧搾法で抽出されます。果皮に含まれる油胞を物理的に破壊して精油を取り出す方法です。

昔は手作業で行われていましたが、現在は機械化されており、効率よく抽出が可能になっています。オレンジ、レモン、グレープフルーツなどの柑橘系精油は、この方法で抽出されることが多いでしょう。

圧搾法で得られる精油は、水蒸気蒸留法とは異なる香りの特徴を持っています。より生の果実に近い香りが特徴で、フレッシュな香りを求める方に人気があります。

溶剤抽出法

デリケートな花からの抽出に適しているのが溶剤抽出法です。この方法では、ヘキサンなどの溶剤を使用して香り成分を抽出します。

しかし、この方法で得られたものは厳密には「アブソリュート」と呼ばれ、純粋な精油とは少し異なります。ジャスミンやローズなど、水蒸気蒸留では効率よく抽出できない花の香りを得るのに使われることが多いのです。

これらの抽出方法によって、同じ植物からでも異なる特性を持つ精油が得られることもあります。精油を選ぶ際には、抽出方法にも注目してみるとよいでしょう!

代表的な精油の種類と特徴

そこで、代表的な精油の種類とその特徴をいくつかご紹介していきます。

精油には様々な種類があり、それぞれに独自の香りと効能があります。自分に合った精油を見つけるためにも、まずは代表的なものを知っておくことが大切です。

ラベンダー精油

最も広く使われている精油の一つがラベンダーです。リラックス効果があり、安眠を促進する効果があります。

また、抗菌作用や皮膚の炎症を抑える効果もあるため、軽いやけどや虫刺されにも使用できるのです。初めての方にもおすすめの、万能な精油といえるでしょう。

香りは花のような甘さと草のような爽やかさが混ざった独特の香りで、多くの人に親しまれています。ディフューザーやアロマバスで使うことが多いですね。

ティーツリー精油

抗菌・抗ウイルス作用が強いことで知られるティーツリー精油は、健康ケアに役立ちます。

風邪の季節にディフューザーで使用したり、希釈してスキンケアに活用したりする方も多いでしょう。清潔な環境を作りたいときにも重宝する精油です。

オーストラリア原産のティーツリーから抽出され、シャープでメディカルな香りが特徴です。クリーンな印象を与えるため、男性にも人気があります。

レモン精油

柑橘系の代表格であるレモン精油は、爽やかな香りで気分をリフレッシュさせます。

集中力を高める効果があるとされ、勉強や仕事の環境で使うのに適しています。また、家の中の嫌な臭いを消す効果もあるため、キッチンなどでも活躍するでしょう。

柑橘系の精油は一般的に光に敏感なため、保存には注意が必要です。また、肌につけた後に日光に当たると、皮膚が敏感になることがありますので使用方法には気をつけましょう。

ペパーミント精油

清涼感のあるペパーミント精油は、頭をすっきりさせ、集中力を高める効果があります。

疲れを感じるときや、暑い夏の日に使うと、爽快感を得られるでしょう。頭痛のときに、こめかみに薄く希釈して塗布する方法も人気です。

強い香りを持つため、使用量に注意が必要です。少量でも十分な効果を発揮するので、初めは控えめに使ってみることをおすすめします。

これらの精油は入手しやすく、多くの効果が期待できるため、初心者の方におすすめの種類です!

精油の正しい使い方と注意点

実際、精油を使う際には正しい方法で使用することが非常に重要です。濃縮された成分であるため、適切な使い方を知らないと肌トラブルなどの原因になることもあります。

そこで、精油の主な使用方法と、それぞれの注意点についてお伝えしていきます。

アロマディフューザーでの使用方法

最も一般的な使い方がアロマディフューザーを使った方法です。水と精油を入れて霧状に拡散させ、香りを楽しみます。

使用する量は、ディフューザーの容量によって異なりますが、一般的に100mlの水に対して精油3〜5滴程度が目安です。初めて使う場合は少なめから始めて、様子を見ながら調整していくとよいでしょう。

ディフューザーを使用する際の注意点としては、密閉された小さな空間で長時間使用しないことです。特に小さな子どもやペットがいる場合は、使用時間や量に十分注意してください。

アロマバスでの使用方法

お風呂に数滴の精油を垂らして香りを楽しむ方法も人気があります。リラックスしたいときにおすすめの使い方です。

精油は水に溶けないため、直接お湯に垂らすと油膜になってしまいます。そのため、バスソルトや入浴剤、植物油などと混ぜてから使用するとよいでしょう。

お風呂での使用量は、一般的な家庭用浴槽で3〜5滴程度です。肌の弱い方や初めて使う方は、2〜3滴から始めてみてください。

マッサージオイルとしての使用方法

精油を植物油(キャリアオイル)で希釈してマッサージオイルとして使用する方法もあります。

精油の希釈率は一般的に1〜2%程度が適切とされています。具体的には、キャリアオイル10mlに対して精油2〜3滴程度が目安です。

マッサージに使用する際は、必ず事前にパッチテストを行い、肌に合うかどうかを確認しましょう。また、目や粘膜に近い部分への使用は避けるべきです。

スプレーとしての使用方法

精油を水と無水エタノールで希釈してスプレーを作ることもできます。ルームスプレーやリネンスプレーとして使用できます。

100mlの水と無水エタノール(または無香料ウォッカ)10ml程度に、精油10〜15滴を加えるのが一般的な配合です。使用前によく振って使いましょう。

これらの使用方法を知ることで、精油を安全に、そして効果的に活用できるようになります!

精油の安全な使い方と禁忌事項

一方、精油は天然成分であっても濃縮されているため、使い方を誤ると健康被害を引き起こす可能性があります。安全に使うためのポイントと避けるべきことについて解説していきます。

原液での使用は避ける

最も重要なのは、精油を原液のまま肌に直接塗らないということです。精油は非常に濃縮されており、原液での使用は皮膚刺激や感作(アレルギー反応)を引き起こす可能性があります。

必ずキャリアオイルで適切に希釈してから使用してください。例外としてラベンダーやティーツリーなど、一部の精油は緊急時(虫さされなど)に局所的に原液で使用できる場合もありますが、これも頻繁には行わないようにしましょう。

また、粘膜や目の周りには絶対に使用しないでください。万が一目に入った場合は、水で洗い流さずに植物油で拭き取り、その後医師に相談することをおすすめします。

内服は専門家の指導なしでは行わない

精油の内服は、専門的な知識なしには大変危険です。一部の国では医療目的での内服が認められている場合もありますが、日本では一般的に推奨されていません。

誤って飲み込んでしまった場合は、無理に吐かせず、すぐに医療機関を受診してください。精油の種類と量を医師に伝えることが大切です。

妊娠中・授乳中の使用には注意

妊娠中、特に初期の3ヶ月間は多くの精油の使用を避けるべきとされています。妊娠中に使用できる精油もありますが、必ず専門家に相談してから使用することをおすすめします。

ラベンダーやスイートオレンジなど、比較的安全とされる精油もありますが、使用量や頻度には十分注意が必要です。授乳中の方も、赤ちゃんに影響が及ぶ可能性があるため、使用する精油の種類には気をつけましょう。

光毒性のある精油の使用

柑橘系の精油の多くには光毒性があります。これらの精油を肌に使用した後、24時間以内に紫外線(日光)に当たると、皮膚が赤くなったりシミができたりする可能性があります。

ベルガモット、レモン、ライム、グレープフルーツなどの精油を使用する場合は、日光に当たらない部分に使用するか、日光に当たらない時間帯に使用するようにしましょう。

これらの注意点を守ることで、精油を安全に楽しむことができます!

高品質な精油の見分け方

続いては、高品質な精油を選ぶためのポイントについてお話ししていきます。

市場には様々な価格帯の精油が存在しますが、品質には大きな差があります。高品質な精油を選ぶことで、より効果的に、そして安全にアロマテラピーを楽しむことができるのです。

ラベル表示をチェック

まず確認すべきは、ラベル表示です。高品質な精油のラベルには、以下の情報が明記されているはずです。

- 植物の学名

- 抽出部位(花、葉、根など)

- 抽出方法

- 原産国

- ロット番号または製造日

これらの情報が明記されていない製品は、品質に疑問が残ります。特に「100%ピュア」や「天然」といった表示だけで、詳細な情報が記載されていない場合は注意が必要でしょう。

価格の妥当性を確認する

精油の価格は、原料植物の希少性や収穫量、抽出の難易度などによって大きく異なります。

例えば、ローズやジャスミンの精油は非常に高価です。なぜなら、これらの花からわずかな量の精油を抽出するためには、膨大な量の花が必要だからです。一方、オレンジやユーカリなどは比較的安価に入手できます。

あまりにも安価な「高級精油」は、品質に問題がある可能性が高いでしょう。価格があまりにも市場価格と乖離している場合は、疑ってみるべきです。

容器の色と素材

高品質な精油は、通常遮光効果のあるダークガラス(茶色や青色)の容器に入っています。

精油は光に敏感であり、透明な容器や、プラスチック容器に入った精油は品質が低下している可能性があります。また、キャップ部分にプラスチックのドロップ栓が付いているものが理想的です。

これにより、必要な量だけを正確に使用することができます。ドロップ栓がないものは使いづらいだけでなく、酸化も早まってしまうのです。

香りで判断する

精油の質を判断する最も基本的な方法の一つが、香りを確かめることです。

高品質な精油は、香りが複雑で深みがあります。単調な香りや、化学的な香りがするものは、合成香料が混ぜられている可能性があるでしょう。ただし、この判断は経験が必要なため、初心者にはやや難しい面もあります。

もしお店で購入する場合は、可能であれば香りをチェックさせてもらうとよいでしょう。オンラインで購入する場合は、レビューや評判を参考にすることをおすすめします。

信頼できるブランドや販売店から購入する

最終的には、信頼できるブランドや販売店から購入することが最も確実です。

アロマテラピーの専門店や、評判の良いオーガニックショップなど、品質にこだわっている販売店を選ぶようにしましょう。また、アロマセラピスト協会などが推奨しているブランドも参考になります。

これらのポイントを押さえて、高品質な精油を選ぶことで、アロマテラピーの効果を最大限に引き出すことができます!

精油の保存方法と使用期限

精油は適切に保存することで、品質と効果を長く保つことができます。保存方法と使用期限について詳しくお伝えしていきます。

適切な保存環境

精油を長持ちさせるためには、適切な環境で保存することが重要です。理想的な保存条件は以下の通りです。

まず、直射日光を避けることが非常に重要です。精油は光に敏感であり、日光に当たることで酸化が促進されてしまいます。そのため、遮光効果のあるダークガラスの容器に入れ、さらに暗所で保管することをおすすめします。

次に、温度管理も大切です。精油は15〜25℃程度の涼しい場所で保存するのが理想的です。冷蔵庫での保存は必要ありませんが、特に夏場の高温を避けるため、冷暗所での保管が望ましいでしょう。

また、湿気も精油の品質低下の原因になります。湿気の多い場所、特に浴室などでの保管は避けるべきです。キッチンも油や水蒸気が多いため、あまり適していません。

蓋の閉め方と酸素との接触を減らす

精油は酸素と触れることで酸化が進みます。使用後はすぐに蓋をしっかり閉めることが大切です。

また、容器の中の精油が少なくなってくると、容器内の空気の割合が増え、酸化が早まります。そのような場合は、小さな容器に移し替えるなどして、空気との接触面積を減らす工夫をするとよいでしょう。

ただし、移し替える際は清潔な容器を使用し、できるだけ空気に触れる時間を短くすることが重要です。

精油の使用期限

精油の種類によって使用期限は異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

柑橘系の精油(レモン、オレンジ、グレープフルーツなど)は比較的酸化しやすく、適切に保存しても6ヶ月〜1年程度で香りや効果が変化してきます。一方、ティーツリーやラベンダーなどの精油は、適切に保存すれば2〜3年は品質を保つことができるでしょう。

サンダルウッドやパチュリなどの木質系の精油は、さらに長持ちし、適切に保存すれば5年以上使用できることもあります。実際には年月が経つにつれて香りが熟成し、より深みのある香りに変化することもあるのです。

使用期限を過ぎた精油は、肌への使用は避け、ルームフレグランスとしてのみ使用するようにしましょう。明らかに香りが変化したり、濁りが生じたりした場合は使用を中止することをおすすめします。

これらの保存方法を守ることで、精油の品質と効果を長く保つことができます!

精油ブレンドの基本と相性の良い組み合わせ

最後に、複数の精油を組み合わせるブレンディングの基本と、相性の良い精油の組み合わせについてご紹介していきます。

ブレンディングは、アロマテラピーをより深く楽しむための技術です。香りの相乗効果を生み出すだけでなく、それぞれの精油の効能も組み合わせることができます。

ブレンディングの基本原則

精油をブレンドする際のいくつかの基本原則があります。

まず、初心者は2〜3種類の精油からスタートするのが良いでしょう。精油の数が多すぎると香りが複雑になりすぎて、調和のとれた香りを作るのが難しくなります。

次に、「トップノート」「ミドルノート」「ベースノート」という香りの構成を意識すると良いでしょう。トップノートは最初に感じる香り、ミドルノートは中心となる香り、ベースノートは最後まで残る深い香りです。

これらをバランスよく組み合わせることで、調和のとれた香りを作ることができます。例えば、レモン(トップ)、ラベンダー(ミドル)、サンダルウッド(ベース)といった組み合わせが考えられます。

また、ブレンド比率の目安としては、トップノート30%、ミドルノート50%、ベースノート20%程度が一般的です。

目的別のブレンド例

目的に応じたブレンドの例をいくつかご紹介します。

リラックス効果を高めたい場合は、ラベンダー、スイートオレンジ、イランイランのブレンドがおすすめです。ラベンダーとスイートオレンジは相性が良く、甘くフルーティーな香りにイランイランの花の香りが加わることで、深いリラックス効果が期待できます。

集中力を高めたい場合は、ローズマリー、レモン、ペパーミントの組み合わせが効果的です。ローズマリーは記憶力を高める効果があるとされ、レモンとペパーミントの爽やかな香りが頭をクリアにしてくれます。

また、免疫力サポートを目的とする場合は、ティーツリー、ユーカリ、レモングラスのブレンドが良いでしょう。これらの精油には抗菌作用があり、空気を浄化する効果も期待できます。

相性の良い精油の組み合わせ

一般的に相性の良い精油の組み合わせをいくつかご紹介します。

ラベンダーは多くの精油と相性が良く、特にベルガモット、ゼラニウム、ローズマリーとの組み合わせが人気があります。また、柑橘系同士の組み合わせも調和しやすく、レモン、オレンジ、グレープフルーツなどを組み合わせることで、明るく爽やかな香りを作ることができます。

木質系の香りであるシダーウッドやサンダルウッドは、フローラル系の香り(ローズ、イランイラン)と組み合わせると、奥行きのある魅力的な香りになります。

ブレンドを作る際には、まず小さなテストブレンドを作り、香りを確認してから本格的なブレンドを作ることをおすすめします。自分だけのオリジナルブレンドを見つける楽しさも、アロマテラピーの魅力の一つなのです!

まとめ:エッセンシャルオイル(精油)を安全に楽しむために

今回は、エッセンシャルオイル(精油)について詳しくお伝えしてきました。

エッセンシャルオイルと精油は同じものを指す言葉であり、植物から抽出された純粋な成分です。水蒸気蒸留法や圧搾法などの抽出方法によって作られ、それぞれの植物の特性を濃縮した形で私たちに届けられています。

ラベンダー、ティーツリー、レモン、ペパーミントなど様々な種類があり、それぞれに特徴的な香りと効能があります。使い方もディフューザーやアロマバス、マッサージオイルなど多岐にわたり、生活の様々なシーンで活用できるでしょう。

ただし、濃縮された植物成分であるため、正しい使い方と注意点を守ることが非常に重要です。原液での使用は避け、適切に希釈して使うこと、また妊娠中や光毒性のある精油の使用には特別な注意が必要です。

高品質な精油を選ぶためには、ラベル表示や価格の妥当性、容器の種類などをチェックし、信頼できるブランドから購入することがポイントになります。また、適切な保存方法を実践することで、精油の効果を長く楽しむことができます。

さらに、ブレンディングの技術を学ぶことで、より深くアロマテラピーを楽しむことができるでしょう。目的に合わせたブレンドや、相性の良い組み合わせを知ることで、自分だけのオリジナルのアロマを作ることもできます。

エッセンシャルオイルは自然の恵みを凝縮した素晴らしいものです。正しい知識と使い方を身につけて、安全に、そして効果的に精油のある生活を楽しんでみてください!

自分の好みや目的に合った精油を見つけることで、日々の生活に小さな癒しの時間を取り入れることができます。ストレスの多い現代社会において、こうした自然の力を借りたセルフケアは、心身のバランスを整えるのに役立つでしょう。

初めての方は、まずラベンダーやスイートオレンジなど、比較的扱いやすく安全性の高い精油から始めることをおすすめします。慣れてきたら、少しずつ種類を増やして、様々な香りや効能を試してみると良いでしょう。

また、アロマテラピーの専門書や、信頼できる情報源から知識を得ることも大切です。正しい情報に基づいて使用することで、より安全に、そして効果的に精油を楽しむことができます。

精油は私たちの五感に直接働きかけ、心と体に様々な効果をもたらします。自然の香りに包まれた生活は、きっと新たな発見と喜びをもたらしてくれるでしょう。ぜひ、精油の素晴らしい世界を体験してみてください!